降水ナウキャスト・降水短時間予報・解析雨量の概観

この記事で降水に関する予報をおおまかにまとめてみました。 また、降水短時間予報の基になる解析雨量についても考察します。 1.表の見方...

イメージで理解しよう!文系初心者の挑戦ブログ 天気予報の解説も解説します

この記事で降水に関する予報をおおまかにまとめてみました。 また、降水短時間予報の基になる解析雨量についても考察します。 1.表の見方...

前回の記事では数値予報とその前後について観測から予報までの大まかな流れを概観しました。 今回はその続きで四次元データ同化、3次元、4次...

数値予報は難しい・・と感じるのは私だけでしょうか? まず、馴染みのない単語がいっぱい出てきます。 ガイダンス、アンサンブルはまだいいとして...

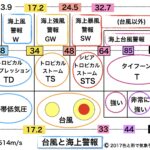

台風を英語で言うとTyphoonです。だから台風はタイフーンですが、台風はタイフーンではありません。 なんのこっちゃ?ですが、台風に関する...

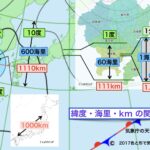

地上天気図には距離を示す単位、単語として海里とkm が使われています。 また、緯度、経度も記されています。緯度は海里と関連しています。...

1.傾いているのは変? エマグラムでは空気中の水蒸気量を表すために混合比を用いています。 具体的には空気が飽和するときの混合比、つま...

気象予報士試験の勉強をしていると V (風速、落下速度)を含む式がよく出てきます。あっちこっちの分野でVが出てきて、ごっちゃごっちゃになり...

気象法規については扱っているテキストが少ないので苦労しますが、これまで私が学習した範囲で少しずつ記事にしていきます。 法規については...

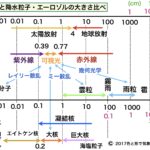

今回は水蒸気圧の観点から雲粒に成長する微小水滴の生成におけるエーロゾル(エアロゾル)の役割について考えます。 水滴が発生するには水蒸...

暖かい雨の全体像の記事の中で水蒸気が集まって小さな水滴となる条件について大まかに扱いました。 今回から何回かに分けて、その仕組みと小さな水...

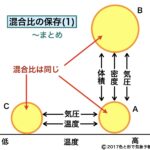

混合比は大気中の水蒸気量を表すのにとても適しています。それは混合比の保存と関係があります。その理由をこの記事で考察します。 さらに混合比は...

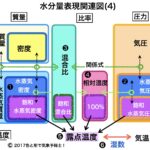

大気中の水分量(水蒸気量)表現方法はいろいろあるので、別個に覚えるより1つの関連図を頭に入れて理解するのがいいと思い、この記事を書きました...

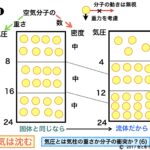

気柱の重さとしての気圧と、分子の衝突のエネルギーによる気圧とを結びつけるもの、それは気体が流体であるということです。 1.流体とは何...

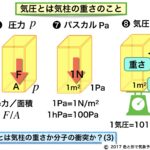

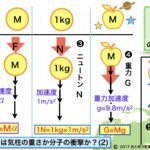

前回までの記事で質量から重さまでの流れを取り上げました。 今回はその続きで、圧力と気圧の定義を考えます。 また、物理量については以下の記事...

前回の記事で気圧の定義が気柱の重さであること、空気分子の衝突により気圧の性質が示されることを説明しました。 気圧の性質というのはいい表現か...

気圧とは何か?気象庁のホームページではこのように説明されています。 『大気の圧力。通常、ある地点の気圧はその点を中心とする単位面積上...

気象予報士試験ではマイクロメートルという日常生活とはかけ離れた単位を勉強しなければなりません。マイクロメートル (㎛)がよく出てくるのは放...

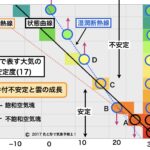

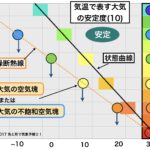

前回の続きとなります。今回は空気塊が飽和している場合を含めて、気温から大気の安定度を知る方法について考えます。 前回同様、この記事は「大気...

乾燥断熱線・条件付き不安定・相当温位さらにエマグラム... 大気の安定度を知る方法について一通り学んで分かっているけど、色んな単語や...

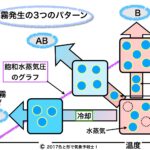

霧は様々な要因で発生しますが、大きく分けると空気が冷やされて発生するケースと水蒸気が増えて発生するケースに分けることができます。 「...