目次

1.水の状態変化と潜熱

1-1. 3態

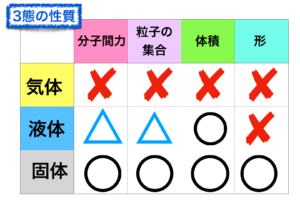

物質には3種類の状態、つまり固体、液体、気体があり、これを3態(3相)といいます。その違いは次の通りです。

◎ 気体では分子間力がほとんど無視していいほど弱く、粒子はバラバラの状態で飛び回っている。

そのため、温度と圧力により体積は大きく変わり、形も定まっていない。

● 液体では分子間力は弱くなり、粒子は不規則に集合している。

そのため容易に形を変えることができるが、体積はほとんど変わらない。

◆ 個体では分子間力が強く分子は規則正しく集合している。

粒子通しの隙間がほとんどないので、一定の形と体積を保っている。

関連記事 ⇒ 「水の状態変化1~5」

1-2 状態変化

状態変化とは3態の間で変化することです。

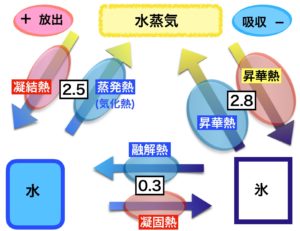

1-3 潜熱と顕熱

潜熱・・状態変化に伴う熱

物質が状態変化する場合に熱を放出したり吸収したりします。

顕熱・・物質の温度上昇・下降に関わる熱

詳しくはこちらの記事をご覧ください。「潜熱の種類と熱量」

1-4 熱運動と分子間力

潜熱を理解するためには分子間力と熱運動の意味を理解する必要があります。

引き離そうとする力は熱運動です。熱運動が激しければ分子たちはそれぞれ行きたい方向へ行こうとして互いに離れようとします。

結びつける力は分子間力です。何とか分子と分子を結びつけようとします。

2.大気中の水分量の表現方法

2-1. 水分量を表す3つの要素

大気にどれだけの水分が含まれているかは、どのようにして表すのでしょうか。

馴染み深いのは天気予報で出てくる湿度ですね。でも、気象学ではもっと多くの表し方があって、どこがどう違うのか混乱してしまいがちです。

大気中の水分量を知ることは気象現象の多くに欠かせない要素の一つなので、そこをまず抑えておきたいです。

水分量の表現方法は大きく3種類に分けることができます。また、その違いは単位の違いとしても表れてきます。

3つの種類とは質量、圧力、温度です。加えて飽和の意味を抑えておくことも必要です。

2-2. 質量で表現する方法

単位はg、kg です。

表から分かると思いますが、水蒸気密度と絶対湿度は同じものです。

混合比と比湿は乾燥空気との比較なのか、水蒸気と乾燥空気を含めた空気全体(湿潤空気)との比較なのかの違いがありますが数値としてはほとんど変わりません。

相対湿度が天気予報で出てくる湿度です。

飽和については後述します。

圧力と温度に関するイメージ図はここでは省略するので、あとで紹介するブログ記事を見てください。

2-2. 圧力で表現する方法

圧力で表現するときの単位は hPa です。

この方法では水蒸気の量(つまり分子の数)ではなく、水蒸気分子が単位面積当たりにかける力によって表現します。でも、水蒸気の量が増えれば圧力も強くなるので水蒸気密度と同じようなニュアンスで扱うことができます。

2-3. 温度で表現する方法

露点温度と湿数があります。

以上3つの方法についてはブログ記事の「単位別水分量表現」をご覧ください。

2-4. 飽和とは

飽和とは空気に水蒸気が限界まで含まれている状態をいいます。このとき相対湿度は100%になります。

詳しくは降水過程 3.4 をご覧ください。「雲の中の水分子の種類と飽和」

2-5 全体像のイメージ

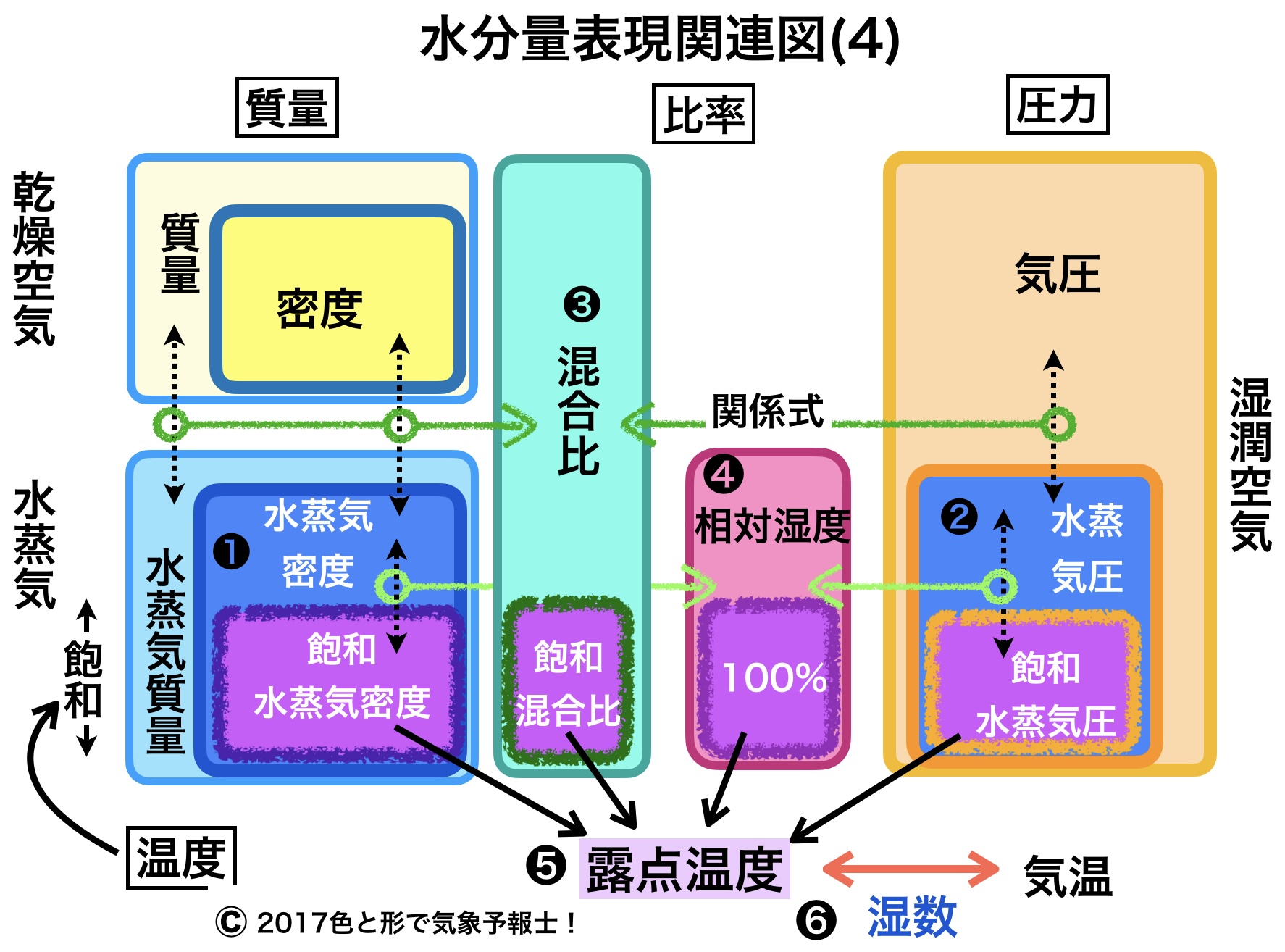

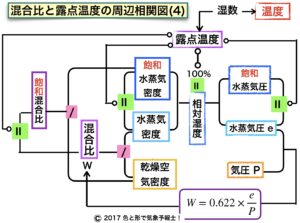

上記図の12種類の表現方法を6つにまとめ、互いにどのような関係にあるかを示したのが下の図です。

この図の説明は「6つの水分量表現の方法をまとめました(水分量の表現5)」の記事をご覧ください。

1つ1つの解説は以下の記事を読んでください。

さらに混合比、露点温度、飽和の関係を一つの相関図にまとめた図と記事もご覧になってください。

「混合比、露点温度、飽和の関係をまとめました(水分量の表現4)」

3.降水過程

3-1. 降水過程の概観

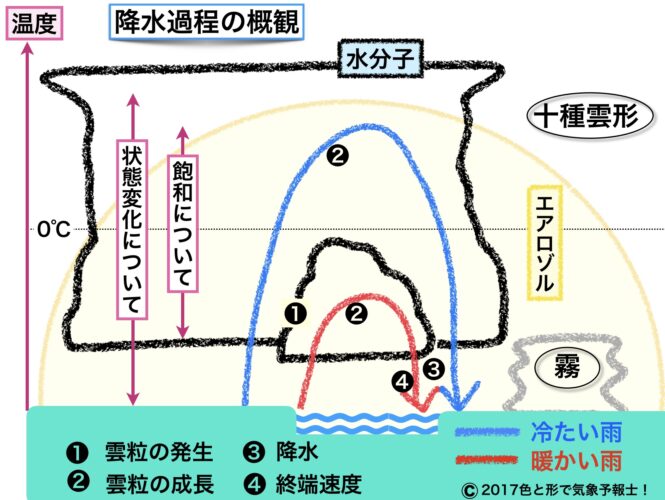

どのようにして雨が降るのでしょうか?

けっこう奥が深いので最初に全体をまとめた記事を紹介します。

「降水過程で学ぶこと、加えてエアロゾル、雲粒、雨粒の大きさ比べ(降水過程1)」

3-2. 雲と霧の分類

雲の分類方法としては高度や性状による分類、十種類に当てはめる方法などがあります。

◆ 十種雲形

「前線付近の雲 対流雲と層状雲」

「前線と十種雲形」

◆ 霧の種類

霧は地上に発生した雲で、発生パターンで分類することができます。

「霧の分類」

3-3. 暖かい雨と冷たい雨

雲ができてから雨が降るまでの過程は、大きく分けて暖かい雨と冷たい雨に分けることができます。

「冷たい雨の全体像(降水過程3)」

「昇華凝結過程(降水過程5)」

3-4. 飽和

飽和についての理解は非常に重要です。じっくり学んでいきたいところです。

3-5. エーロゾル(エアロゾル)

エーロゾルは雲の発生に絶対に欠かせないものです。

「エーロゾルの役割を水蒸気圧から見る(水滴の生成2)」