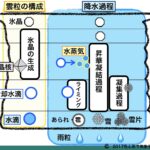

昇華凝結過程(降水過程5)

昇華凝結過程を簡単に説明すると、氷が水から水蒸気を奪って成長するというプロセスです。 昇華凝結過程は以前の記事「冷たい雨の全体像」で簡単に...

イメージで理解しよう!文系初心者の挑戦ブログ 天気予報の解説も解説します

昇華凝結過程を簡単に説明すると、氷が水から水蒸気を奪って成長するというプロセスです。 昇華凝結過程は以前の記事「冷たい雨の全体像」で簡単に...

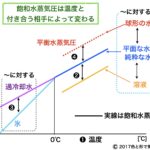

少し前の記事「エーロゾルの役割を水蒸気圧から見る(水滴の生成2)」で、飽和水蒸気圧は相手を選ぶと学びました。言ってみれば付き合う相手によっ...

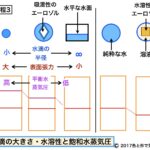

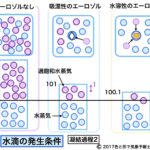

今回は水蒸気圧の観点から雲粒に成長する微小水滴の生成におけるエーロゾル(エアロゾル)の役割について考えます。 水滴が発生するには水蒸...

暖かい雨の全体像の記事の中で水蒸気が集まって小さな水滴となる条件について大まかに扱いました。 今回から何回かに分けて、その仕組みと小さな水...

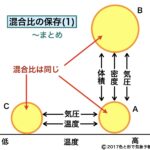

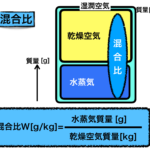

混合比は大気中の水蒸気量を表すのにとても適しています。それは混合比の保存と関係があります。その理由をこの記事で考察します。 さらに混合比は...

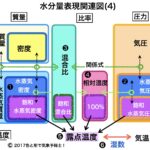

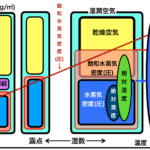

大気中の水分量(水蒸気量)表現方法はいろいろあるので、別個に覚えるより1つの関連図を頭に入れて理解するのがいいと思い、この記事を書きました...

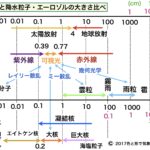

気象予報士試験ではマイクロメートルという日常生活とはかけ離れた単位を勉強しなければなりません。マイクロメートル (㎛)がよく出てくるのは放...

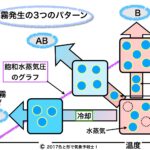

霧は様々な要因で発生しますが、大きく分けると空気が冷やされて発生するケースと水蒸気が増えて発生するケースに分けることができます。 「...

今回は水蒸気密度、水蒸気圧に関係する飽和状態、混合比、露点温度の意味と混合比等の性質について相関図を使って考えていきます。 冒頭のイ...

雲粒や雨粒は成長し質量が増すと上昇気流で支えることができなくなり落下していきます。 重力があるので落下速度は加速していき最後には雨粒は傘を...

降水過程の基本要素は水分子、温度、エアロゾルです。今回は降水過程に関係する水分子の種類を整理してみます。 さらに飽和とは何かについても考え...

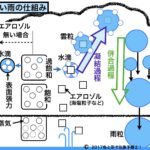

冷たい雲から降る雨を冷たい雨といいます。 冷たい雲には0℃以下のところがあり、雲粒に氷晶という氷の粒が含まれています。 氷晶が成長して雪や...

前回の記事でさらっと触れた暖かい雨と冷たい雨とは何でしょうか?その2つでは降水までのプロセスが異なります。暖かい雨の方が単純で分かりやすい...

どうやって雲ができて雨が降るか・・が降水過程で学ぶことです。でも、テキストには聞きなれない単語、過冷却水滴、エアロゾル、終端速度、暖かい雨...

前回は空気中の水分(水蒸気)表現方法のうち、質量と圧力の二つの要素を取り上げました。 今回は残り二つの要素、比率と温度を考察します。 ◆ ...

大気中の水分の表現方法は多々ありますが、全部ひっくるめて上記の図のように整理しました。 結構 複雑ですね。これでもなるべく簡潔にまとめたつも...

大気中の水分量(水蒸気量)の表し方には幾つかあります。分類のカギとなる要素は 質量、圧力、飽和、比率、温度です。単位としては g/m3 , ...

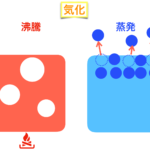

潜熱、特に凝結熱は気象現象に大きく関わっていますが、非理系人間にとっては難所の一つです。確実に理解できるのは、2.5+0.3=2.8 という...

水は100℃になると水蒸気に変わります。 となると台風の巨大な雲は熱帯の海が沸騰して水蒸気に変わって、それが冷えて雲になったということ? ...

前回は熱エネルギー(潜熱)を吸収して分子間力を断ち切る様子を犬の散歩に例えました。 今回は熱エネルギー(潜熱)を放出して分子間力で他の分子...