前回は空気中の水分(水蒸気)表現方法のうち、質量と圧力の二つの要素を取り上げました。

今回は残り二つの要素、比率と温度を考察します。

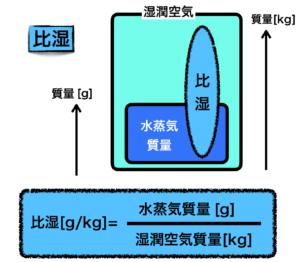

◆ 比率。。。 ここで言う比率とは水蒸気と空気の質量の比率ということです。

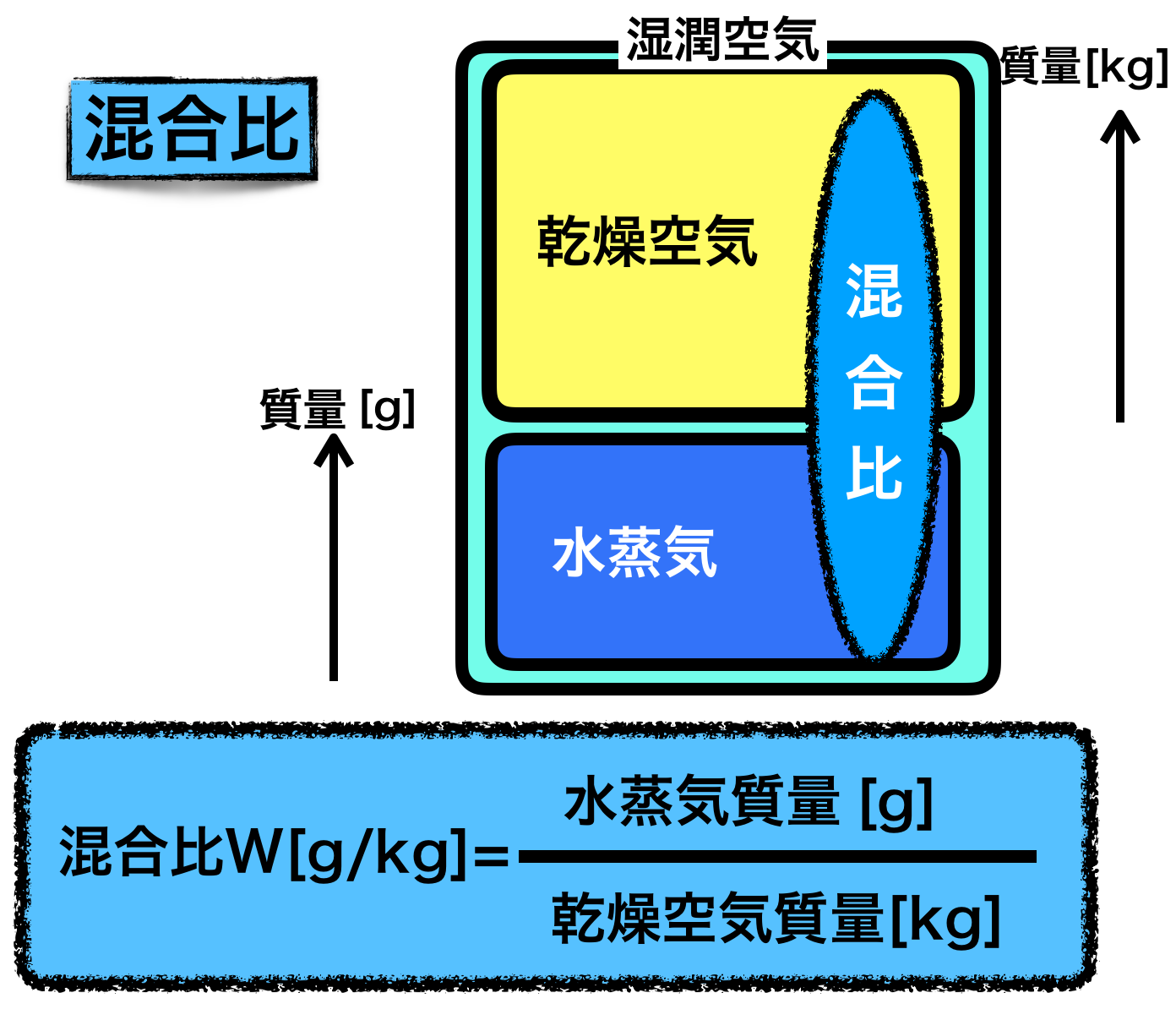

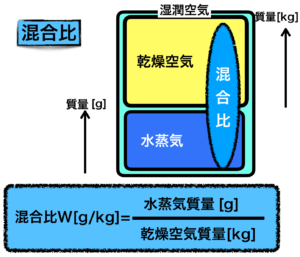

1.混合比(水蒸気混合比)とは、

湿潤空気に含まれる水蒸気質量と乾燥空気質量の比を言います。

図にある式によって求められます。例を一つ取ると、

湿潤空気の空気塊があり、そこには乾燥空気3kg 、水蒸気 66g が含まれているとすると

混合比は 66g ÷ 3kg = 22g/kg

となります。

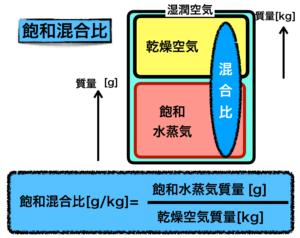

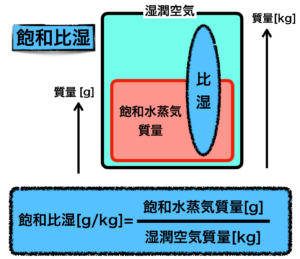

2.飽和混合比とは、

湿潤空気が飽和している時の混合比です。

湿潤空気に含まれる水蒸気質量と湿潤空気質量の比です。

計算式は図に示した通りです。

混合比の式と比べると分母が違うのが分かります。

4.飽和比湿とは、

湿潤空気が飽和している時の比湿です。

5.混合比と比湿

実用上は混合比と比湿の差はほとんど無視できるほど小さくなります。

また、混合比、比湿とも空気塊の温度や気圧が変化しても、他の湿潤空気と混ざり合ったり、水蒸気の凝結や蒸発が起こったりしない限り、数値は変わりません。つまり保存されます。分子の数は変わらないからです。

◆ 温度。。。

露点温度と湿数を考える前に抑えておきたいのは次の2つの点です。

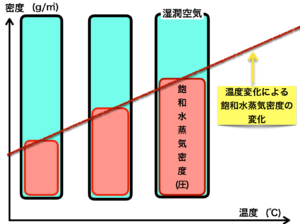

6.温度と飽和水蒸気量

空気は温度が高いほど水蒸気をたくさん含むことができる。

ですから飽和水蒸気密度も温度が高い方が大きくなります。

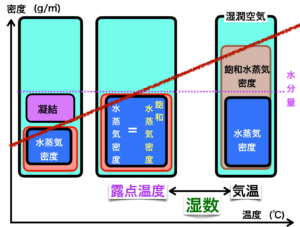

その変化をイメージ図で表現しました。イメージなので数字は入れてありません。

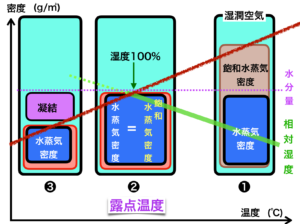

7.温度と相対湿度

下の図は、上の飽和水蒸気密度のグラフに水蒸気密度(青)と相対湿度(緑の線)を加えたものです。

前回の記事にあったように相対湿度は水蒸気密度を飽和水蒸気密度で割って%で表します。ですから、気温が下がって分母である飽和水蒸気密度が下がると相対湿度は大きくなります。

つまり、気圧と水蒸気の量が変わらなければ、温度が低いほど相対湿度は大きくなります。ですから日中は湿度が低く夜間は高くなるわけです。

8.露点温度とは、

圧力を変えないまま、まだ飽和していない湿潤空気の温度を下げていって水蒸気が凝結を始める時の温度をいいます。

図で考えましょう。

8-1 現在の状態 (図の右側)

青い枠が現在の空気中の水分量、つまり水蒸気密度です。気温が高いので飽和水蒸気密度は大きく、相対湿度は低めです。その気になれば(?)水蒸気をもっと増やしても大丈夫です。

8-2 気温が下がると(図の中央)

水蒸気の量が変わらないまま気温が下がっていくと、やがて水蒸気密度と飽和水蒸気密度が同じになります。この温度ではこれ以上水蒸気を含むことはできません。

相対湿度の計算式で考えると分母と分子が同じになるので、湿度は100%になります。

この時の温度が露点温度です。

8-3 さらに温度が下がると(図の左側)

水分量が変わらないのに飽和水蒸気密度はさらに下がっていきます。

すると水蒸気としては存在できなくなった水分が凝結します。大気中では凝結が雲の発生に関わってきます。

身近な例では結露があります。冬の暖かい部屋の水蒸気を含んだ空気が冷たい窓際で冷やされ凝結することで生じます。

9.湿数とは、

気温と露点温度の差をいいます。次の計算で求めます。

湿数=気温ー露点温度

湿数が小さい時は少し温度が下がっただけで飽和状態になるので、それだけ空気が湿っていることになります。

湿数が3℃以下の空気を湿域または湿潤域といい、湿った空気の目安になります。高層天気図に出てきます。

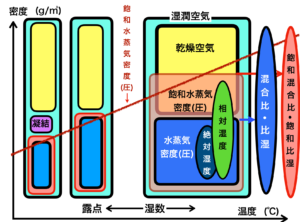

空気中の水分表現の説明は以上となります。ここで前々回の記事の冒頭に挙げた全体像の図をもう一度ご覧ください。これまでの説明でこの図の意味がすぐに分かれば嬉しいです。