仮温度とは

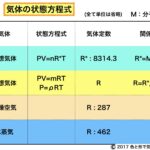

気体の状態方程式は乾燥空気を対象にしていますが、実際の大気はほとんど湿潤空気です。 今回は仮温度なるものを使って湿潤空気に気体の状態方程式...

イメージで理解しよう!文系初心者の挑戦ブログ 天気予報の解説も解説します

気体の状態方程式は乾燥空気を対象にしていますが、実際の大気はほとんど湿潤空気です。 今回は仮温度なるものを使って湿潤空気に気体の状態方程式...

今回は水蒸気密度、水蒸気圧に関係する飽和状態、混合比、露点温度の意味と混合比等の性質について相関図を使って考えていきます。 冒頭のイ...

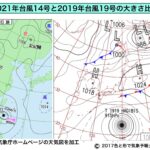

フィリピンの東海上沖で発生した台風14号は猛烈な勢力に発達しました。その暴風域を見て「小さっ!」と思いました。 さらに中心気圧は935hP...

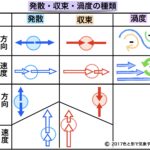

発散・収束は渦度に影響を及ぼします。渦度の解析を500hPa面でするのは、その高さでは発散や収束による渦度の影響が少ないからです。 前回の...

発散・収束と渦度には深い関係があります。低気圧を例に取って考えるのが1番分かりやすいと思います。 今回は発散と収束の関係について考察します...

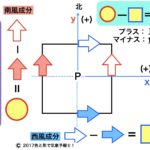

相対渦度の式と発散・収束の式はよく似ています。いつもの通り、簡単なイメージ図から始めて渦度を求める式につなげていきます。 1.簡単な...

風の発散と収束は計算式で表すことができます。 いきなり式を見ると〈なにこれ?〉状態になるので、まずは簡単なイメージ図を使って説明します。 ...

熱力学は気象予報士試験の中で特に重要かつ難解な分野だと思います(特に文系人間にとって)。 一つの問題文に幾つもの法則や方程式が絡んでくると...

雲粒や雨粒は成長し質量が増すと上昇気流で支えることができなくなり落下していきます。 重力があるので落下速度は加速していき最後には雨粒は傘を...

以前の記事で単位としてモルを使い、気体の種類を問わずに表せる気体の状態方程式と普遍気体定数について学びました。 今回は単位として質量を使い...

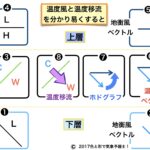

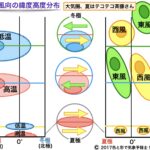

温度風が何なのかテキストと奮闘し終わった頃、結局何者?という疑問が湧いてきました。 それで、今回は温度風のまとめ、または導入として書いてみ...

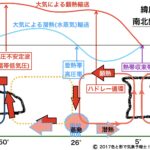

低緯度の熱を高緯度に運び地球の温度が極端にならないようにするのが南北熱輸送の役目です。 今回は熱輸送を種類別に分けて考えていきます。熱を全...

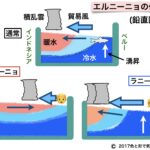

異常気象と気候変動には外的要因(人為的要因)と内的要因(自然的要因)があるとしているテキストが多いようです。 外的要因の代表として人間活動...

熱帯は暑いけれど人は住めるし、シベリアも寒いけれど何とか人は住んでいます。 何とかなるのは地球が低緯度の熱を高緯度に運んでいるからです。こ...

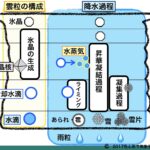

降水過程の基本要素は水分子、温度、エアロゾルです。今回は降水過程に関係する水分子の種類を整理してみます。 さらに飽和とは何かについても考え...

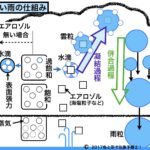

冷たい雲から降る雨を冷たい雨といいます。 冷たい雲には0℃以下のところがあり、雲粒に氷晶という氷の粒が含まれています。 氷晶が成長して雪や...

前回の記事でさらっと触れた暖かい雨と冷たい雨とは何でしょうか?その2つでは降水までのプロセスが異なります。暖かい雨の方が単純で分かりやすい...

どうやって雲ができて雨が降るか・・が降水過程で学ぶことです。でも、テキストには聞きなれない単語、過冷却水滴、エアロゾル、終端速度、暖かい雨...

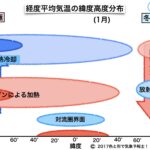

対流圏と違って中層大気では夏半球・冬半球という分け方で気温の分布を示します。この分布によって風も夏半球・冬半球で特徴的な性質を示すようにな...

成層圏と中間圏を合わせて中層大気といいます。気象現象のほとんどは対流圏で起きますが、中層大気で生じる現象も大きく関わってきます。今回は対流...