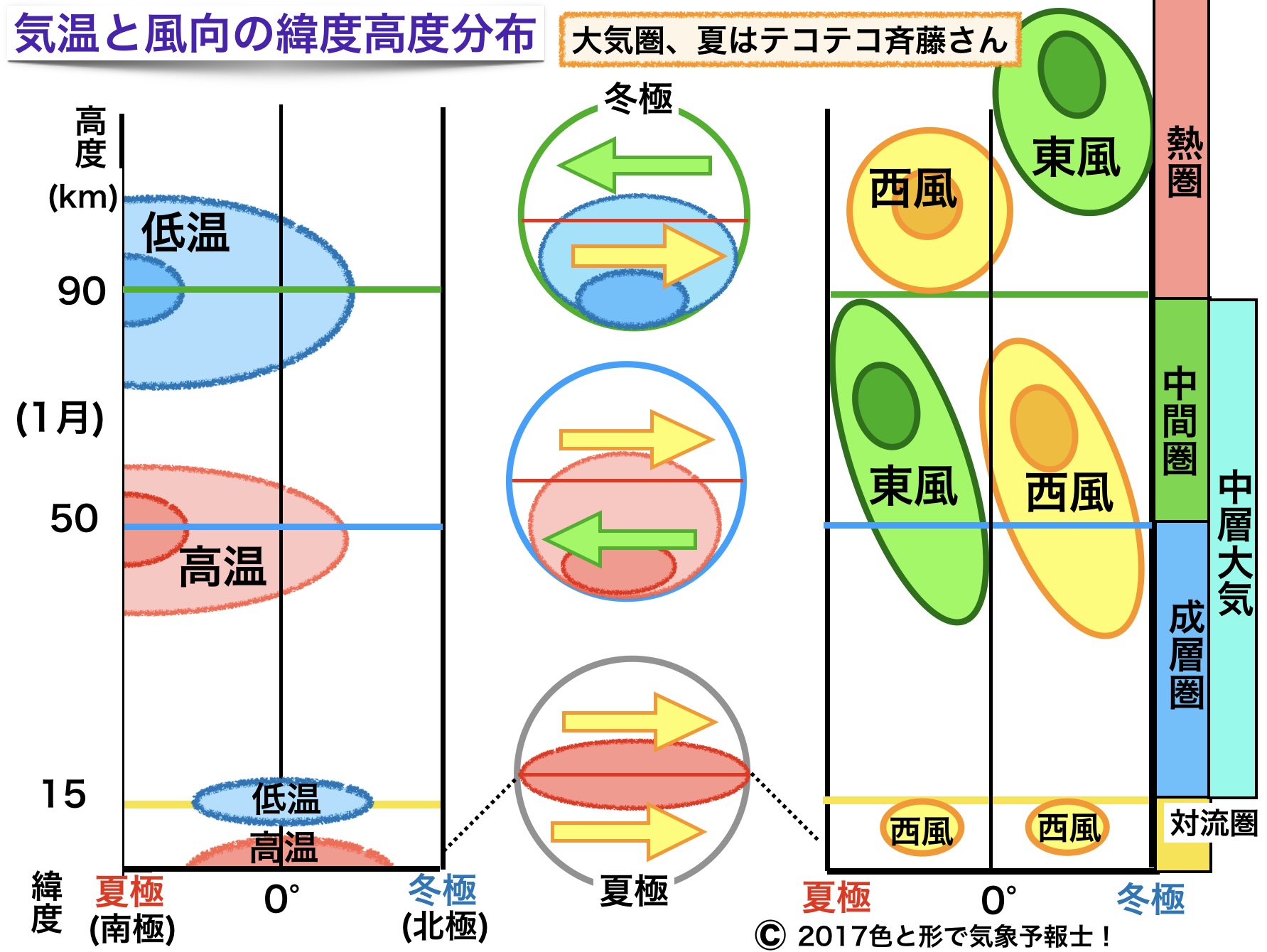

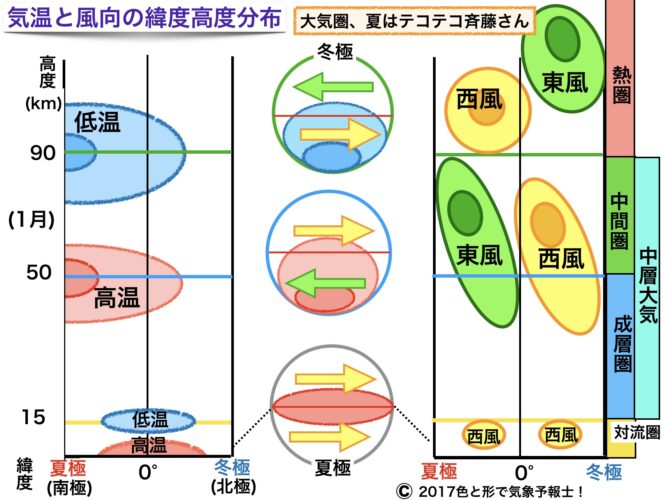

対流圏と違って中層大気では夏半球・冬半球という分け方で気温の分布を示します。この分布によって風も夏半球・冬半球で特徴的な性質を示すようになります。

目次

1.模式図の説明

◆ 左側は緯度高度別の平均気温を表したものです。これについては「中層大気の気温の特徴」をご覧ください。

◆ 真ん中は地球を赤道上空から見下ろしたイメージで、気温の高低と風向きを示しています。

◆ 右側の図は緯度高度別の風向きと最も強く吹く緯度高度を示した図です。

※ いずれもイメージしやすいように描いたもので正確なものではありません。真ん中の図では温度分布が楕円形になっていますが、作図上の都合なので実際に楕円形になっているわけではありません。

2.気温・高度・風向・風速の関係

2-1. 地衡風とは

地衡風とは、等圧線に沿って気圧の高い方を右手に(南半球では左手に)して吹く風のことです。

気圧傾度が大きいほど風の強さも増します。

2-2. 平均気温と気圧傾度の関係

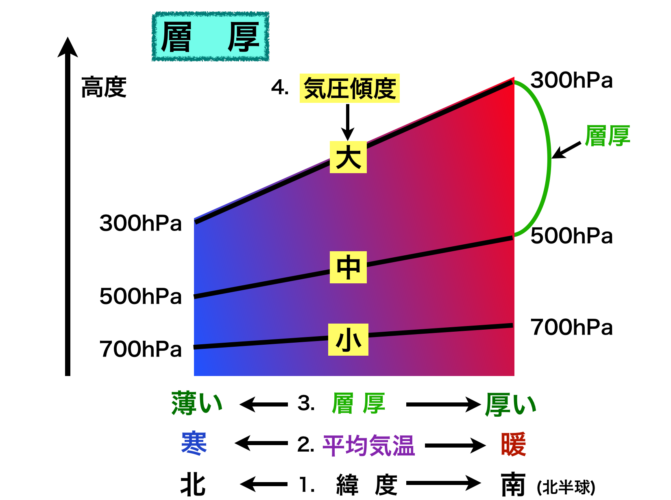

地衡風と関係があるのは気圧傾度ですが、地球規模で考えた場合、平均気温とも深く関わっていることが分かります。下のイメージ図をご覧ください。

この図は以前にブログに載せたもので、北半球の対流圏の鉛直断面図です。

対流圏では低緯度ほど平均気温が高く層厚が厚くなります。

低い高度では南北方向の層厚の厚さの差はあまり大きくありませんが、高度を増すに連れて差が積み重なって大きくなっていきます。

層厚の差は気圧傾度の大きさに直結するので、上空ほど気圧傾度が大きくなります。

気圧傾度が大きくなると地衡風の風速も大きくなります。

また、北半球では南側が気圧が高いので全体として西寄りの風が吹きます。

2-3. 平均気温と地衡風の関係

水平方向に平均気温の差があるとき、そこに高度の変化が加わると⇒

❶ 気温の高低の向き⇒気圧の高低の向き⇒地衡風の風向

北半球では・・高温側を右手に風が吹く

南半球では・・高温側を左手に風が吹く

❷ 高度が増す⇒気圧傾度が大きくなる⇒地衡風が強くなる

このように、水平温度傾度があるときに地衡風が高度とものに変化することを温度風の関係といいます。詳しくは「層厚(そして温度風の関係)」をご覧ください。

3.対流圏

中層大気に入る前に、まず対流圏の風の特徴を復習します。

既に説明した通り対流圏では暖かい赤道側を北半球では右手、南半球では左手に見て西風が吹きます(図の中央)。

特に中緯度帯では強い西寄りの地衡風である偏西風が吹き、高度とともに強さが増します(図の右側)。その最も強い風の流れが対流圏界面付近にあるジェット気流です。

3.中層大気(高度20~70km)

ここから本題となります。模式図にあるように設定を1月とします。

◆ 気温の分布(図の左側)

成層圏界面付近にあたる高度50km辺りでは夏極(南極)が最も高温で、冬極(北極)に向かうに連れて温度が下がっていきます。

◆ 気温と風向き(図の中央)

<北半球> 南側の気温が高いので西風になります。

<南半球> 全体に気温は高いですが南極側がさらに気温が高いので、東風となります。

◆ 東西風の緯度高度分布(図の右側)

温度風の関係により北半球の西風と南半球の東風は、より上層の高度70km付近で最も強く吹きます。

4.中層大気上部から熱圏下部(高度70km~)

◆ 気温の分布

高度90kmあたりでは夏極(南極)が最も低温で、冬極(北極)に向かうに連れて温度が上がっていきます。

◆ 気温と風向き

<北半球> 相対的に北側の方が高温なので東風になります。

<南半球> 全体に低温ですが北側の方が相対的に高温なので西風となります。

◆ 東西風の緯度高度分布

温度風の関係により北半球の東風と南半球の西風は、上層ほど強く吹きます。

5.風の特徴まとめ

対流圏・・西風

中層大気(20~90km)・・夏半球は東風、冬半球は西風

熱圏下部(90km以上)・・夏半球は西風、冬半球は東風

いずれも温度風の関係により、高度が増すに連れて風が強く吹きます。

6.大気圏、夏はテコテコ斎藤さん

模式図だけだと、しばらく経つとどっちがどっちか分からなくなりそうなので、語呂合わせの覚え方を紹介します。

◆ 「大気圏」・・対流圏から熱圏までです。

◆ 「夏は」・・夏極側(夏半球) 模式図では設定を1月にしているので図の左側、夏極が南極、冬極が北極となります。設定が7月だと夏極が北極、冬極が南極となります。

◆ 「テコテコ」・・図の上から低温(高度90km、夏極)、高温(高度50km、夏極)、低温(成層圏下層の低緯度)、高温(対流圏の低緯度)

◆ 「斎」・・西風(夏半球の熱圏)

◆ 「藤」・・東風(夏半球の中層大気)

◆ 「さん」・・西風(対流圏の偏西風) さ、しか合ってないですが…

夏極、冬極で覚えれば設定が何月でも間違えないで済みますね。

以前この記事でイラスト図で覚え方を紹介しましたが、自分でも覚えづらいと感じたので、文章一つにしてみました。以前の図を参考にした方、ごめんなさい🙇