目が急に大きくなった(2019年台風19号4)

ある日突然 目が大きくなっていると人間でも台風でも何があったんだろう?と気になりますね。19号もそうでした。 24時間で 77hPa 中心...

イメージで理解しよう!文系初心者の挑戦ブログ 天気予報の解説も解説します

ある日突然 目が大きくなっていると人間でも台風でも何があったんだろう?と気になりますね。19号もそうでした。 24時間で 77hPa 中心...

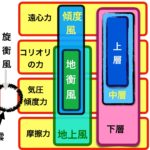

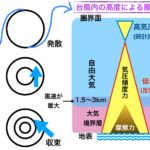

台風で吹く風や気流は高度によって風向きや強さが変わってきます。それは高度によって関係する大気の力学が違ってくるからです。 上の図は「大気の...

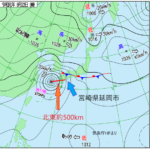

台風の北東500km、後ろに山がある沿岸部。竜巻ができる訳です。 2019年台風17号の接近に伴い、9月22日朝、宮崎県延岡市で竜巻が発生...

台風の風が最も強いのは雲の下?雲の中?雲の上? 台風の強さを示すのに、よく「中心付近の最大風速は~メートル」という言い方を聞きます。 こ...

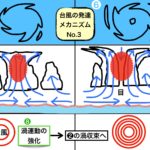

前回の記事で台風の風・気流の1次循環(水平面)と2次循環(鉛直面)について触れました。 では1次と2次を合わせて3次元で捉えると台風の雲と...

壁雲・スパイラルバンド・暖気核・循環、これらが台風の構造のカギになります。 台風のイラストはお馴染みのものですが、少し専門用語を加えたものを...

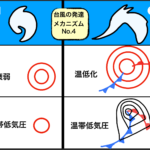

最盛期を過ぎた台風は次第に衰えていき、いずれ2つの選択を迫られることになります。 熱帯低気圧に戻って余生を過ごすか、温帯低気圧として第2の...

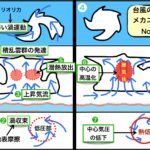

台風の卵(熱帯低気圧)から赤ちゃん台風が生まれ、さらに大人へと成長するために一番大切なもの... やはり食べ物でしょう。食べてエネルギーを吸...

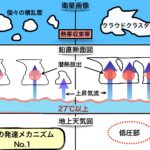

前回の記事では熱帯の海で個々の積乱雲がクラウドクラスターとしてまとまって行く様子を考えました。今回はそこから熱帯低気圧の発生までの過程を考え...

台風が暖かい熱帯の海で発生・発達することは何となく分かります。でも、そのメカニズムについて答えよと言われると、ん~ん? となりそうなので、い...

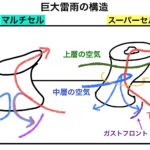

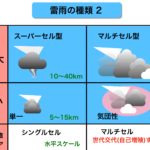

巨大雷雨の特徴は、その複雑な空気の流れと構造にあります。そこで、2つのタイプの巨大雷雨、マルチセル型雷雨とスーパーセル型雷雨を比較しながら、...

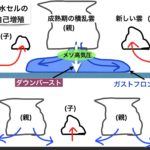

セルの赤ちゃんがやって来る方向と一人一人のセルが動く方向とマルチセルが一丸となって進む方向と、全部バラバラなのが典型的なマルチセル型雷雨。や...

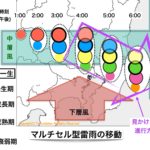

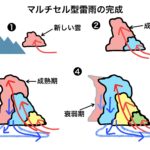

前回の記事でマルチセル型雷雨が何なのか紹介しましたが、文章だけでは掴みづらいかなと思います。それで今回は、一つのセル(積乱雲)の誕生からマル...

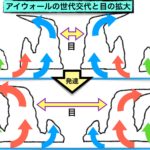

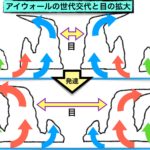

赤ちゃんからひい爺ちゃん、ひいばあちゃんまで4世代の大家族が大移動する。しかもすぐに新しい世代が生まれる・・ というのがマルチセル型雷雨です...

積乱雲も一人ぼっちだと淋しいようで家族を作ったりします。どのように子供や孫を持つのか、それが今回のテーマです。 1.メソハイ 前々回...

一瞬の閃光で終わる稲妻のように、積乱雲は短命で、その一生は30分から1時間に過ぎません。今回はそのわずかな命の流れに目を向けます。さらに雷が...

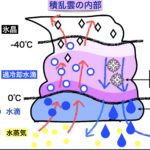

積乱雲はいろんなものが集まってできています。だからいろんなものが出てきます。雨、あられ、雹、雪、雷、竜巻、ダウンバースト等々。 積乱雲を理...

稲光、雹、竜巻、豪雨などの派手なパフォーマンスを演じるのが雷雨です。 積乱雲一つでもそれだけ派手ですが、積乱雲が幾つか集まるとメソ対流系と...

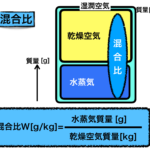

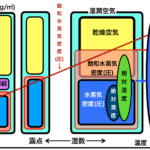

前回は空気中の水分(水蒸気)表現方法のうち、質量と圧力の二つの要素を取り上げました。 今回は残り二つの要素、比率と温度を考察します。 ◆ ...

大気中の水分の表現方法は多々ありますが、全部ひっくるめて上記の図のように整理しました。 結構 複雑ですね。これでもなるべく簡潔にまとめたつも...