亜熱帯ジェット気流の成因にはハドレー循環が大きく関わり、さらに突き詰めると、亜熱帯ジェット気流・ハドレー循環とも地球が球体であるために生じるということが分かります。

ちょっと飛躍しすぎるので、ハドレー循環と亜熱帯ジェット気流の成り立ちを同時並行で調べていきます。

目次

1.ハドレー循環の始まり

ハドレー循環を含む地球規模の大気の循環については、既に幾つかの記事で簡単に取り上げました(「ハドレー循環 立体図」など)。

今回はもう少し掘り下げて考察しています。北半球を前提とします。

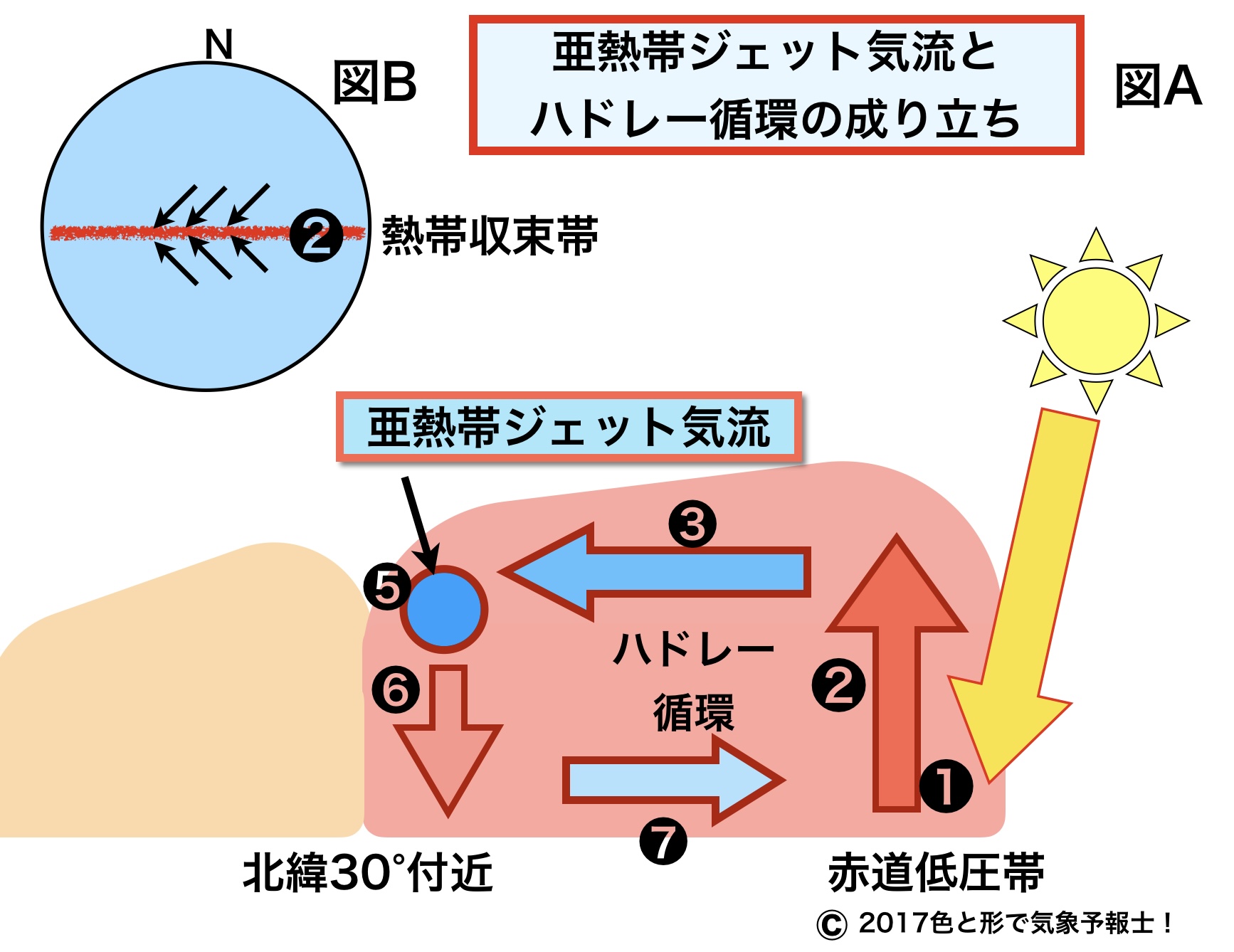

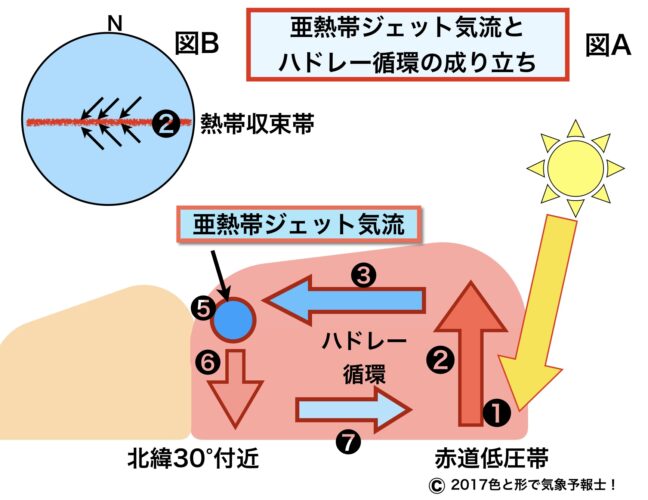

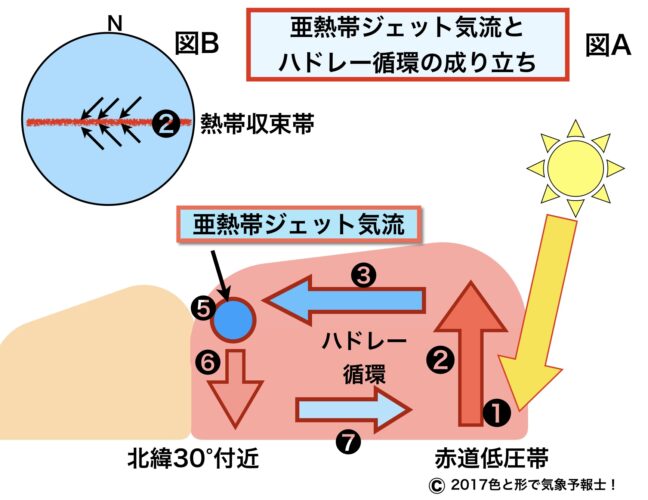

◆ 赤道付近は暑い(図Aの❶)

地球は球体であるため、低緯度では太陽の高さが高く高緯度では低くなっています。

赤道付近では1年を通して太陽の高さが高いので、単位面積当たりの太陽からのエネルギーを他の地域より多く受け止めます。

その結果、赤道付近の気温は高くなり、地上の気圧が下がり赤道低圧帯が生じます。気温と気圧の関係については「高気圧の上空は低気圧?(気温と気圧の関係)」をご覧ください。

◆ 上昇流 (図Aの❷と図Bの❷)

赤道低圧帯に南北から吹き込む風が収束し熱帯収束帯が生じます。収束した暖かい空気は上昇流となります。

加えて暖湿な空気が上昇すると積乱雲が発達し潜熱が放出されて温度が高くなるため、さらに浮力を得て上昇する力が強くなります。

◆ 高緯度に向かう風となる(図Aの❸)

上昇した空気は対流圏界面に達すると、それ以上上昇できないので高緯度側(北側)に向かう風(南風)となります。

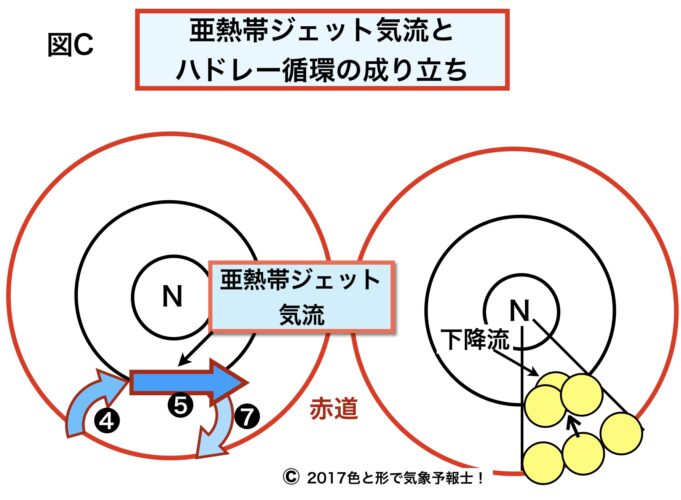

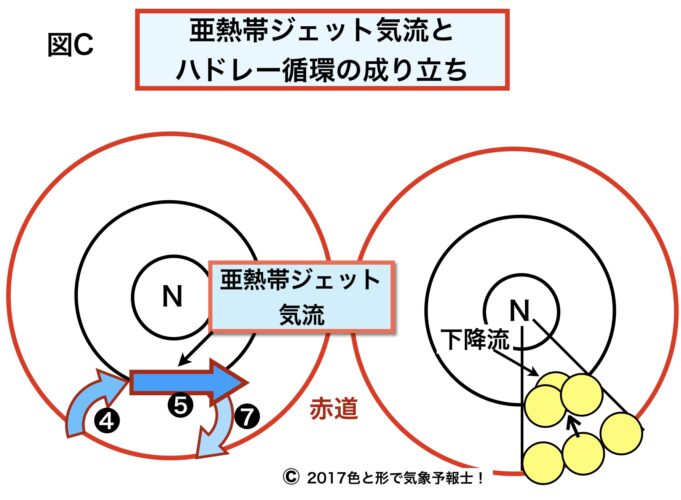

2.コリオリ力(図Cの❹)

高緯度側に向かう風はコリオリ力によって右(東)方向に曲げられ西よりの風となります。

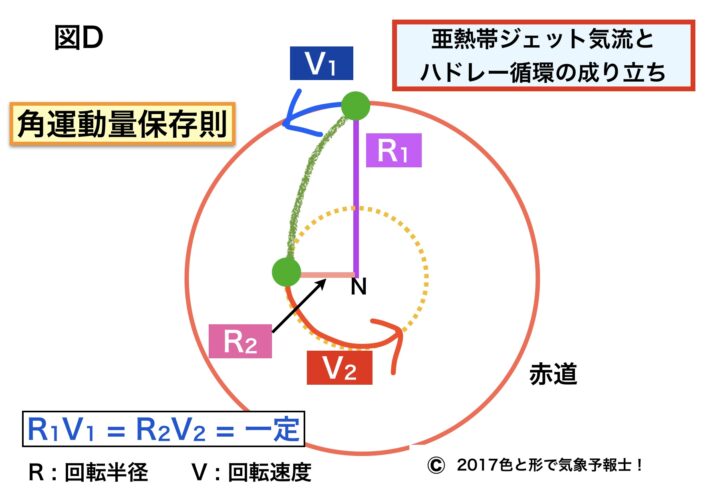

3.角運動量保存則(図D)

ハドレー循環による西寄りの風は次第に風速が増していきます。風速が増す理由は角運動量保存則にあります。「中心付近で風速が最大(角運動量保存則)(台風9)」も参照してください。

角運動量保存則について至極大雑把に言えば次の通りです。

「回転する物体の回転半径と回転速度をかけた数値は一定に保たれる」

R1 × V1 = R2 × V2 = 一定(R:回転半径 V:回転速度)

◆ 回転半径

地球は球体ですが、模式図では地軸を中心とした円として描いています。

ここで、赤道(緯度は0°)での半径と、それより高緯度、例えば北緯30°での半径を比べるなら

赤道での半径 > 北緯30°での半径 ですから

赤道での回転半径をR1、北緯30°での回転半径をR2 とすると

R1 > R2 となります。

◆ 回転速度

まず、赤道では東西方向には風が吹いていないと仮定します。

でも、地球は回転しているので宇宙から見れば赤道にある空気は地球の回転方向に移動しています。

赤道における空気の移動速度を回転速度V1とし、北緯30°での空気の移動速度を回転速度V2として、赤道にある空気が円の中心(北)に向かって移動するとどうなるでしょうか?

角運動量保存則の式は、R1× V1 = R2 × V2 = 一定 ですから

R1× V1 と R2 × V2 が等しくなるためには V2が大きくならなくてはなりません。つまり北緯30°での回転速度が大きくなり以下の不等式が成り立ちます。

V1 < V2

フィギュアスケートで両腕を広げてゆっくり回転していた後に、腕を体の中心に引き寄せると回転が急に速くなるのをイメージしていただければ分かりやすいと思います。

このようにしてハドレー循環による西よりの風は中緯度に達すると強い西風となり、これが亜熱帯ジェット気流となるわけです。

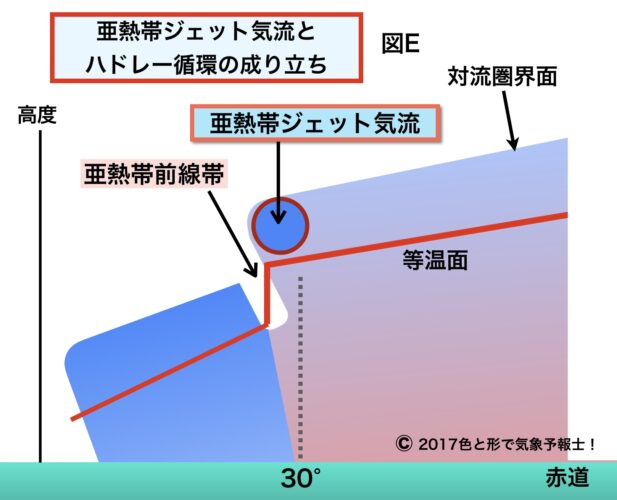

4.亜熱帯前線帯(図E)

前線帯については寒帯前線ジェット気流のところで詳しく説明しますので、ここでは概略を紹介します。

図Eをご覧ください。ハドレー循環(ピンクの領域)とフェレル循環(水色の領域)の境に亜熱帯前線帯があります(白い領域です)。

前線帯とは水平方向に温度傾度が特に大きくなっている領域です。模式図では等温面の傾きが亜熱帯前線帯で大きく、北側に向かって急激に温度が低下しています。

このような状態だと地衡風である西風がさらに強くなります。

さらに温度風の関係によって、上空ほど風は強く吹き、対流圏界面付近で風速は最大になります。

5.亜熱帯ジェット気流の成立(図Aの❺、図Cの❺)

このようにしてハドレー循環による西よりの風は中緯度との境界付近の上層で特に強い西風となり、これが亜熱帯ジェット気流となるわけです。

6.下降流が生じる(図Aの❻、図Cの右側)

亜熱帯ジェット気流の成り立ちは以上になりますが、ハドレー循環によれば上空の風は下降するはずです。下降流が生じる要因を2つ挙げます。

◆ 空気の冷却 北側に移動した空気は次第に冷やされ下降します。

◆ 風の収束

下の図Cの右側をご覧ください。赤道付近にあった空気がより高緯度(例えば北緯30°)に達すると風の収束が生じます(東西方向は無視して南北方向だけで描いています)。

ここでも地軸を円の中心と考えた場合、緯度0°より北緯30°の方が円周の長さが小さいので、行き場を失った分の空気は下降するしかないのです。

7.北東貿易風(図Aの❼と図Cの❼)

下降流は地表にぶつかり南北方向に向かいます。

南に向かう風はコリオリ力によって右向き(西向き)に曲げられ、北東風となって赤道方向に戻っていきます。北東風は北東貿易風、偏東風とも呼ばれます。

このような循環がハドレー循環です。

8.ハドレー循環と亜熱帯ジェット気流

まとめるとこのようになります。

◎ 地球は球体なので温度差、コリオリ力、角運動量保存則に関わる

▶ 赤道付近で高温になり気圧が下がる

▶ 風の収束と潜熱の放出により上昇流が生じる

▶ 上昇流は圏界面で北向きの風になる

▶ コリオリ力によって西寄りの風になる

▶ 角運動量保存則により風速が増す

▶ 亜熱帯前線帯付近の上層でさらに風速が増す

▶ 亜熱帯ジェット気流が生じる

▶ 風の収束により下降流が生じる

▶ 下降流は地表に達し、北東風となって赤道に戻る

以上が亜熱帯ジェット気流とハドレー循環の成り立ちと関係です。

ジェット気流といえば もう一つ、寒帯前線ジェット気流があります。近々記事にします。

その後、亜熱帯ジェット気流と寒帯前線ジェット気流の特徴を比較しながら考察します。