乾燥断熱線・条件付き不安定・相当温位さらにエマグラム...

大気の安定度を知る方法について一通り学んで分かっているけど、色んな単語や線がいっぱい出てきて何か現実の大気としてイメージできないということはないでしょうか?

何かもやもやするという時のために、大気の安定・不安定に関して最終的にエマグラムまで連なる考え方について、いつも通り感覚を大切にしながら順を追って整理したのでご紹介します。

この記事は「大気の気温減率と安定度」という以前に書いた記事の後半部分をさらに丁寧に説明したものです。既にその記事で説明されている内容はここで改めて説明することはないかもしれません。

1.大気の安定とは

「大気の状態が不安定なため突然の雷雨に注意してください。」・・天気予報でよく使われるフレーズですね。

気象において雷雨や大雨といった現象は私たちの命にかかわることです。

では大気の状態(大気の成層状態)の安定・不安定とは何を意味するのでしょうか?

大気の状態が安定しているとは、もし下層から空気塊や気層全体が上昇して来たとしても、発達した雲もできず穏やかな天気のままだという状態です。つまり普段の状態です。

一方、大気の状態が不安定とは、もし下層から空気塊や気層全体が上昇して来た場合、発達した雷雲が生じたり大雨になったりと荒れた天気になってしまう状態のことです。

安定・不安定を決めるのは上空と地上(または上層と下層)の成層状態の違いです。この違いには下記の二つの要素が関係します。

❶ 気温

❷ 湿度(水蒸気量)

いきなり水蒸気量まで含めるのはハードルが高いので、まずは気温だけに着目して考えていきます。

簡潔にいえば、下層の大気と上層の大気の温度差が大きいと大気が不安定になります。

なぜそうなるか順を追って調べていきます。

2.イメージ図の見方

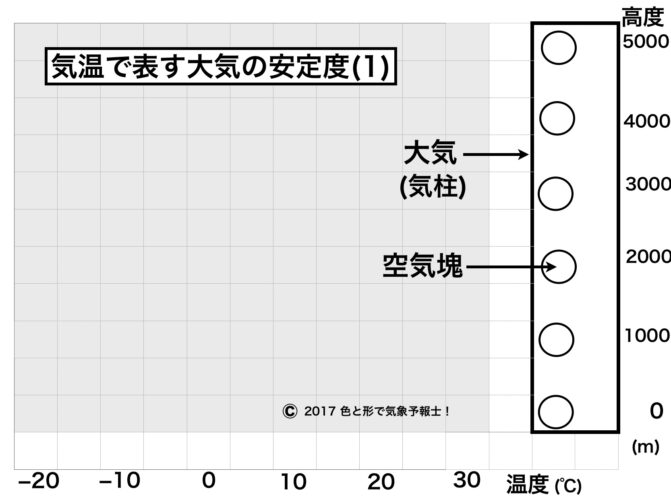

では、ここから本題に入ります。まずは次のイメージ図「気温で表す大気の安定度(1)」をご覧ください。この図の見方を説明します。

◎ 温度(下の横軸)

◎ 高度(右端)

◎ 大気(右側の長方形)・・ここでは高度5000mまでの大気(気柱)を示しています。

◎ 空気塊(大気の中の円)・・周辺大気の中で上昇したり下降したりとどまったりします。

◎ 温度軸と高度軸のグラフ(図の左側)・・横軸が温度、縦軸が高度です。高度は実際には気圧で表現されますが、ここではイメージしやすいようにメートルで表します。

これから図がたくさん出てきますが、以上が基本となっています。

3.空気塊の温度

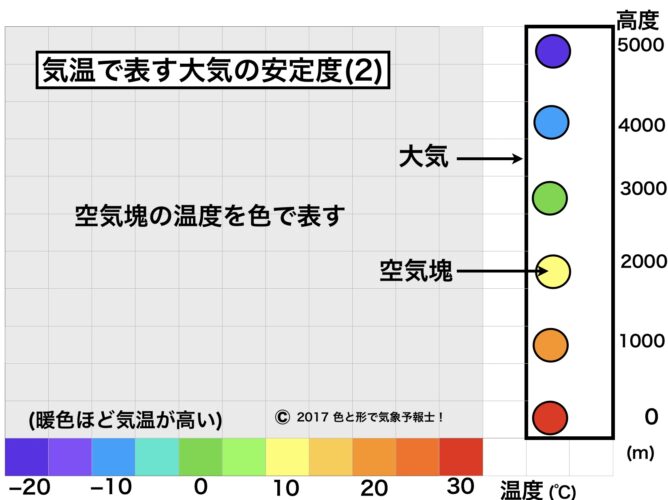

次の図(2)をご覧ください。

この図では高度別の空気塊の温度を色で表現しています。暖色から寒色に向けて温度が下がっていきます。また、空気塊の色と温度は下の温度軸の色と温度に対応しています。

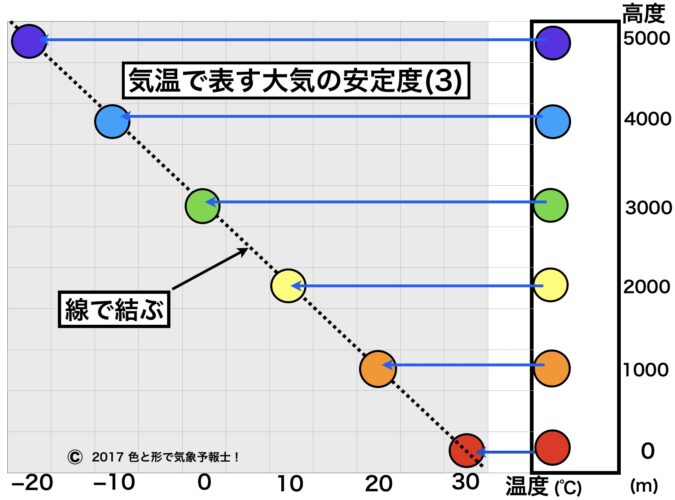

次の図(3)をご覧ください。

この図(グラフ)は高度別の空気塊をそれぞれの温度に対応する位置に平行移動させたものです。

さらにそれぞれの空気塊を線で結んでいます。

4.乾燥断熱線

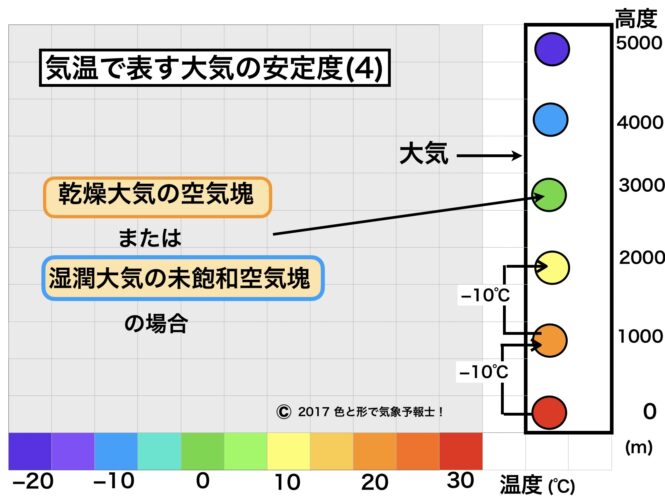

次に空気塊の温度が上昇・下降に伴いどのように変化するか考えます。次の図(4)をご覧ください。

例として、地上の空気が何らかの理由で持ち上げられたとします。

この図に描かれている空気塊は次の2種類のケースによるものです。

◆ 水蒸気を全く含まない乾燥大気における空気塊

◆ 水蒸気を含む湿潤大気における空気塊のうち、まだ飽和していないもの

この場合の空気塊は高度が1000m上がると温度は約10℃下がります。

例えば地上の気温が30℃のときに、空気の一部が空気塊として上昇したとします。高度1000mで空気塊の温度は10℃下がって20℃、高度2000mでは温度が10℃となります。

高度別の空気塊をスライドさせて温度軸に合わせたものが次の図(5)です。

スライドさせた空気塊をつなげてできた線が乾燥断熱線になります。乾燥断熱減率は1000mにつき約10℃です。

5.湿潤断熱線

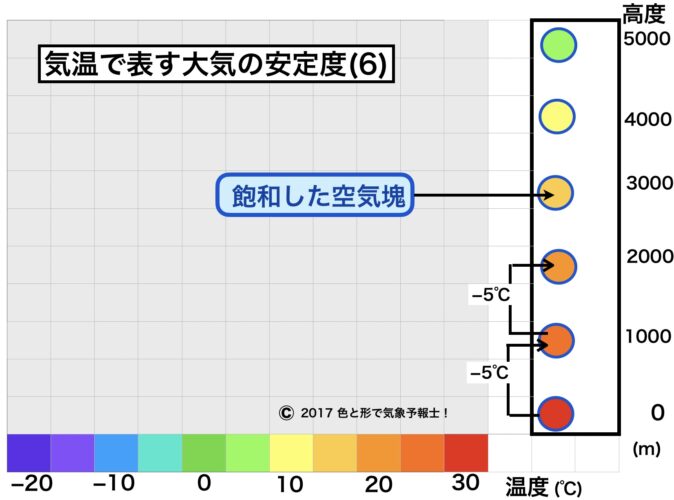

次は湿潤大気において飽和した空気塊を考えます。次の図(6)を見てください。

飽和した空気塊は1000m上昇するにつれて約5℃温度が下がります。

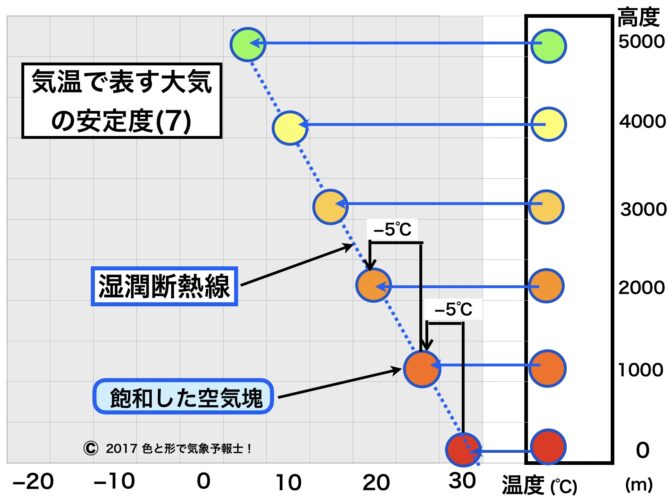

さらに飽和空気塊をグラフ上にスライドさせると、次の図(7)のようになります。

スライドさせた空気塊をつなげてできた線が湿潤断熱線になります。湿潤断熱減率は1000mにつき約5℃です。

6.状態曲線

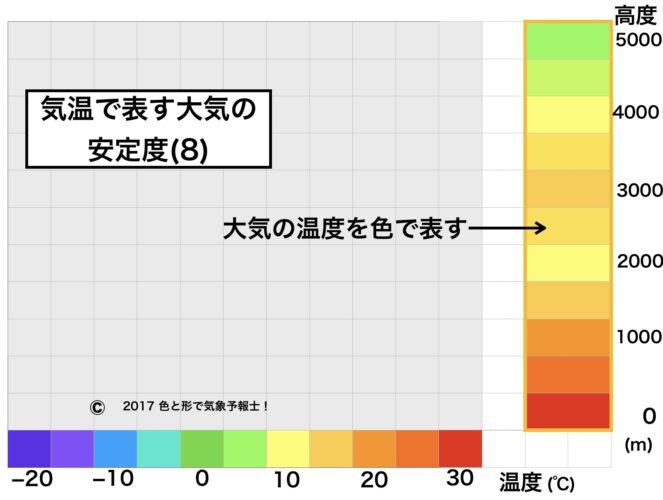

今度は実際に上空にある大気の温度について考えます。次の図(8)をご覧ください。

この図は実際に観測される上空の気温を色で表したものです。気温は、あくまで一つの例として示したものです。

実際にある大気というものは空気塊のように何メートル上昇すれば何度下がるというものではありません。上の例のように途中で気温が上がる高度もあり得ます。

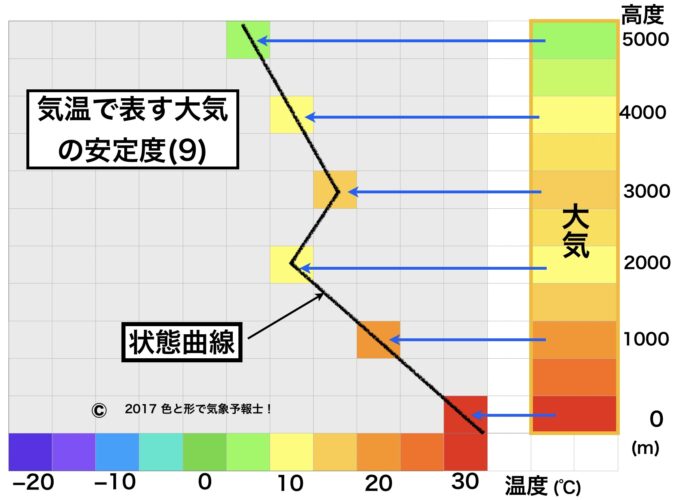

さらに、一定高度の大気(ここでは気柱を高度別ブロックに分けて示しています)を気温をもとに左にスライドさせると、次の図(9)になります。

これら大気のブロックを結んだ線が状態曲線となります。

この状態曲線と先ほど出てきた乾燥断熱線・湿潤断熱線の3種類の線の関わり方で、大気の安定度を知ることができます。

7.不飽和空気塊に対して安定

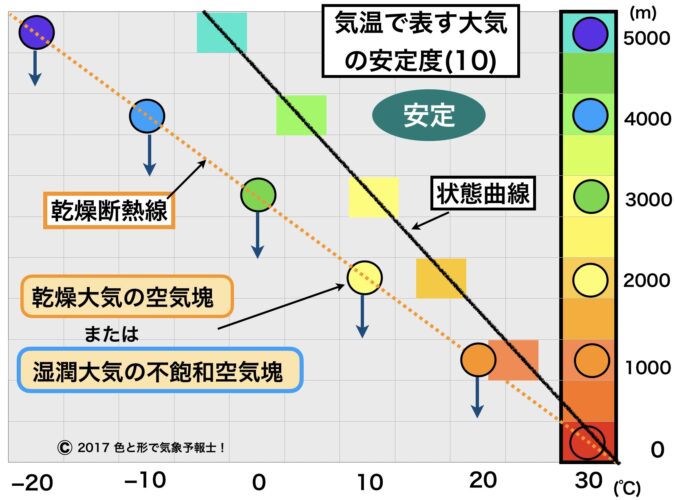

では一つ一つ調べていきます。次の図(10)をご覧ください。

状態曲線が乾燥断熱線の右側にあるときは大気の状態が安定しています。

乾燥断熱減率は1000mにつき約10℃なので実際にある大気の気温減率が10℃より小さければ大気が安定しているといえます。線の傾きが小さいともいえます。

なぜ、こういうかたちだと安定するのでしょうか?

上昇してきた空気塊は飽和しない限り周囲の大気より温度が低い状態が続きます。

温度が低ければ密度が大きく重いので地上に落ちていこうとします。空気塊を上昇させる力がなくなれば、飽和して雲を作る前に下降していきます。

発達した対流雲は発生しないので大気は安定しているといえます。

8.不飽和空気塊に対して不安定

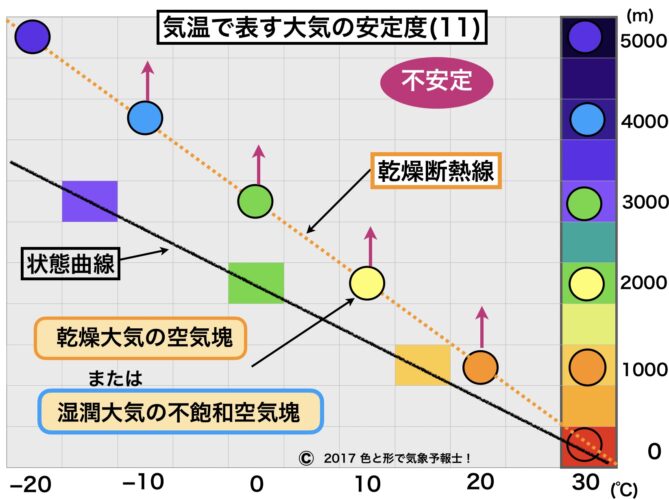

次は不安定な大気の例です。次の図(11)をご覧ください。

この大気の状態曲線は乾燥断熱線より左側にあります。大気の気温減率が乾燥断熱減率より大きく、線の傾きが大きくなっています。

この場合は上昇してきた空気塊は常に周りの大気より温度が高く軽いので、さらに上昇しようとします。

上記の図では5000mまで空気塊は飽和していないことになっていますが、湿潤大気であれば実際にはもっと低い高度で飽和して雲を作るでしょう。

ただ、現実はともかく理屈では一つのパターンとして不安定な大気の状態といえます。

9.不飽和空気塊に対して中立

図にはしていませんが、状態曲線が乾燥断熱線と重なっているなら大気は中立の状態といえます。

この場合、空気塊が一定高度まで上昇してきても、上昇させる力がなくなるとその高度にとどまるようになります。

次回は、湿潤大気で空気塊が飽和している場合について考えます。

10.まとめ

<大気の安定度を決める要素>

気温と湿度(水蒸気量)

<不安定な大気の成層状態(気温について)>

下層と上層の気温差が大きい

<大気の安定度を知るための3種類の線>

◆ 不飽和空気塊を結ぶ線⇒ 乾燥断熱線

◆ 飽和空気塊を結ぶ線⇒ 湿潤断熱線

◆ 実際に観測される大気の気温分布を示す線⇒ 状態曲線

乾燥断熱線と湿潤断熱線の傾きは決まっている

従って大気の安定度に関係するのは状態曲線