今回のテーマは、オゾン層の高度を決める要素は何か?オゾン層より成層圏界面で気温が最も高くなるのはなぜか?そしてオゾンの輸送についてです。

目次

1.オゾン層の位置が高度25km付近である理由

1-1. オゾンの生成と消滅のプロセス

まずは前回の復習です。

❶ O2 + 紫外線 → 2O(光解離→酸素原子2個)

❷ O + O2(+触媒) → O3(オゾンの生成)

❸ O3+ 紫外線 → O + O2(光解離→オゾンの消滅)

このように、オゾンが作られるには、酸素分子・酸素原子・触媒・紫外線が必要です。

1-2. オゾン層の高度を決めるもの

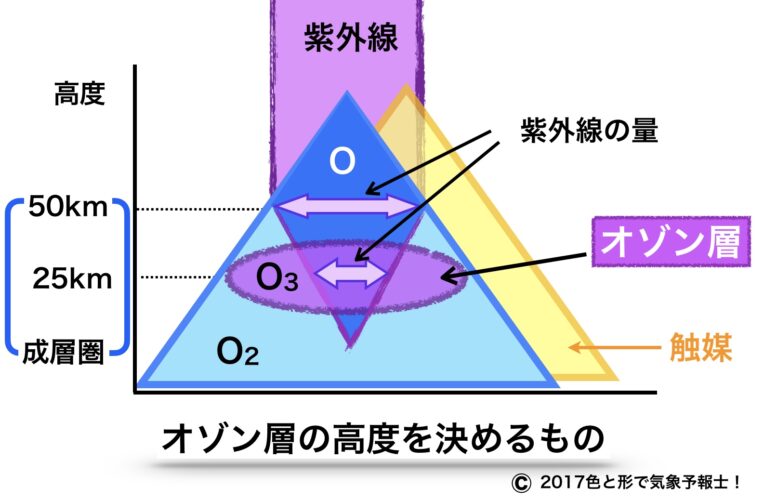

下のイメージ図をご覧ください。少し説明を加えます。

● 縦軸・・高度

● 横軸・・空気密度(横幅が広いほど大きい)

● 青枠の三角形・・もともとあった酸素分子

● 水色の範囲・・酸素分子

● 濃い青の範囲・・酸素原子

● 黄色い三角形・・触媒(O2やN2)

● 紫の縦の帯・・紫外線(横幅が広いほど多い)

● 紫の横の楕円・・オゾン層

❶ 成層圏界面より上層の熱圏・中間圏に紫外線が降り注ぐ

❷ O2 + 紫外線 → 2O の過程が生じて酸素原子(O)が多く生成される

(図では表現していませんが、この過程で紫外線の量は少なくなっていきます。)

❸ 紫外線が成層圏界面(高度50km)に達し、成層圏でも酸素原子が生成されていく

❹ 紫外線は下層に進むにつれて少なくなっていくので、酸素原子に分裂しないで、そのままでいる酸素分子の割合が次第に多くなっていく

❺ オゾン層の形成

高度25km付近では酸素原子・酸素分子・触媒の3種類の気体がバランスよく存在するため、3種類の気体が衝突するチャンスが多くなる

こうして高度25km付近でオゾン(O3)が多く作られオゾン層が形成される

オゾン層より上層では酸素分子の量が少ないのでオゾンはできにくく、オゾン層より下層では酸素原子の量が少ないので、やはりオゾンはできにくくなります。

2.成層圏界面で最も気温が高くなる理由

成層圏で気温が上昇に転じる理由は紫外線のエネルギーがオゾンの生成と消滅に伴って熱に変換されるからでした。

それならオゾンが最も多いオゾン層で気温が極大値になるはずです。なぜ、オゾンが少ない成層圏界面まで気温が上昇し続けるのでしょうか?

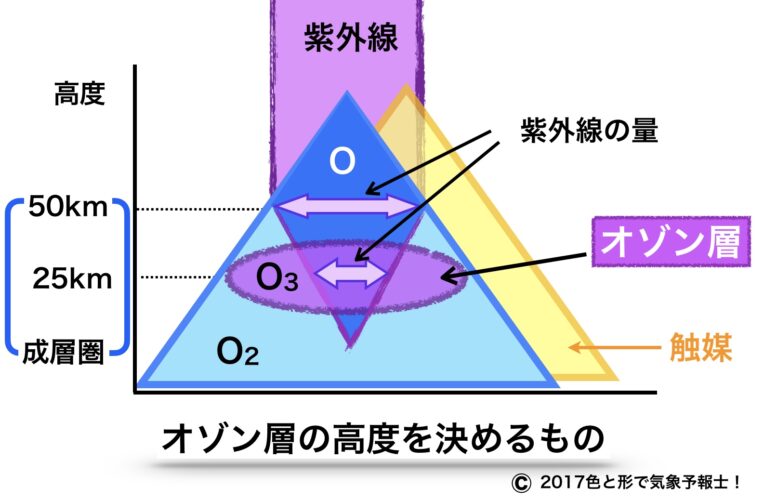

2つの理由があります。簡単に言えば、上層ほど紫外線の量が多く、かつ空気密度が低いからです。順に説明します。

2-1. 紫外線の量(理由1)

先ほどの図をもう一度ご覧ください。

ピンクの矢印は紫外線の量を表しています。見て分かるように高度50km の方が25km より矢印が長くなっています。

つまりオゾン層より上空の成層圏界面の方が紫外線が多いということです。

そして、オゾン層というのはオゾンが多いところという意味で、オゾン層より上層にもオゾンはあります。

紫外線はオゾン層より上空からオゾンに吸収され始め、次第に量を減らしながら下層へと進みます。

ですから上層の方が空気の加熱率が高く、より多くの紫外線を熱に変換していると理解できます。

2-2. 熱容量の違い(理由2)

2-2-1. ストーリー

下層から上層へと次の流れがあります。

A 空気密度が小さくなる⇒

B 熱容量が小さくなる⇒

C 上昇する温度幅が大きくなる⇒

D 気温が高くなる

では順に考えていきます。下のイメージ図も見てください。

2-2-2. 熱容量とは何か

熱容量とは、1K(または1℃)上昇させるのに必要な熱量(単位:J/K)です。

熱量をエネルギーや仕事量に置き換えることもできます。

感覚的に言えば熱容量が大きいと「温まりにくく冷めにくい」、熱容量が小さいと「すぐに温まりすぐに冷める」ということです。

2-2-3. 空気密度と上昇する温度幅

大気は上に行くほど薄くなります。つまり密度が小さくなります。

同じ物質なら密度が小さいほど熱容量も小さくなります。

さらに、大気に熱量が与えられて上昇する温度幅は大気の熱容量に反比例します。熱容量が小さいとすぐに温まるからです。

こうしてオゾン層がある25km 付近より成層圏界面の50km付近の方が気温が上昇しやすくなります。これも成層圏界面で気温が極大値を取る理由になっています。

2-3.成層圏の気温を決める要素

成層圏の気温を決める要素3つを表したのが次のイメージ図です。

まとめると次の3つの要素が成層圏の気温に関わっています。

❶ 光解離(オゾンの量)

❷ 加熱率(紫外線の量)

❸ 気温の上昇率(空気密度)

これらの要素が加わることで気温の極大値が成層圏界面になるということです。

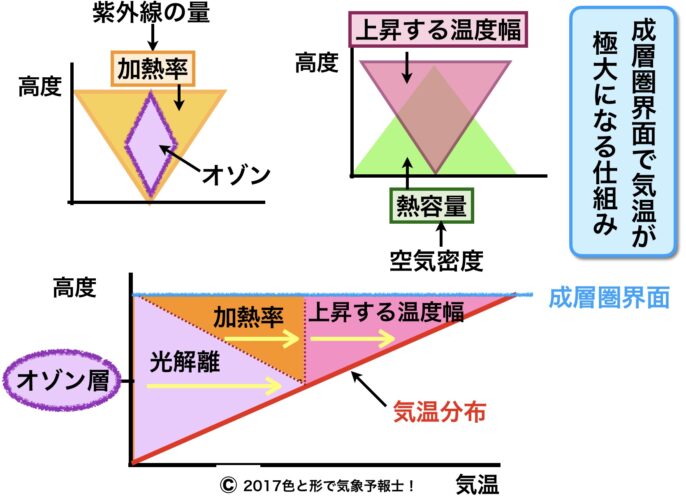

3.オゾンの輸送

3-1. オゾンの生成域と輸送

オゾンは主に低緯度の成層圏で生成されます。

生成されたオゾンは成層圏の南北循環(子午面循環ともいう)によって輸送されます。

このうち、成層圏下層(高度30km以下)では、赤道付近(低緯度)から極(高緯度)へと風が流れる循環があります。

この循環をブリューワ・ドブソン循環といいます。空気の流れを矢印で示した下記の模式図をご覧ください。

この図の下の方の矢印の流れがブリューワ・ドブソン循環です。

◆ 成層圏下層

低緯度 ⇒ 両極(北極と南極)

◆ 成層圏中層から上層

夏極 ⇒ 冬極

図のように北半球が夏、南半球が冬場合、中上層では夏極(北極)から冬極(南極)に向かう循環があります。

一方、北半球が冬、南半球が夏の場合は、夏極(南極)から冬極(北極)に向かう循環となります。

3-2. オゾン濃度が高くなる地域と季節

オゾンは中層大気の地球規模の循環によって輸送され、冬の高緯度に集まります。

冬の間この輸送が継続してオゾンが蓄積していって、春頃にオゾン濃度が最大となります。

北極付近の高緯度では3月から4月にオゾン濃度が高くなっています。南半球では9月から10月にかけて南緯40度から南緯60度にかけてオゾン濃度が高くなっています。

ところが、9月から10月にかけては南極付近ではオゾン濃度が極めて低くなっています。この現象(オゾンホール)が起きる仕組みは別の機会に取り上げられたらと思っています。

4.まとめ

▶ オゾン層の高度が25km付近である理由

オゾンの生成に必要な酸素原子・酸素分子・触媒の3種類の気体がバランスよく存在する

▶ 成層圏界面で気温が最も高くなる理由

A 加熱率が最も大きい(紫外線の量が最も多い)

B 気温の上昇率が最も大きい(大気密度が最も小さい)

▶ オゾンの輸送

下層 低緯度 ⇒ 両極(北極と南極)

中層から上層 夏極 ⇒ 冬極

大気の構造については他にも「地球型惑星」や「地球大気における循環」といった分野もあります。いずれ取り上げていきたいです。では、ちょっと休んでまた頑張りましょう!