台風の構造2 3次元構造(台風6)

前回の記事で台風の風・気流の1次循環(水平面)と2次循環(鉛直面)について触れました。 では1次と2次を合わせて3次元で捉えると台風の雲と...

イメージで理解しよう!文系初心者の挑戦ブログ 天気予報の解説も解説します

前回の記事で台風の風・気流の1次循環(水平面)と2次循環(鉛直面)について触れました。 では1次と2次を合わせて3次元で捉えると台風の雲と...

壁雲・スパイラルバンド・暖気核・循環、これらが台風の構造のカギになります。 台風のイラストはお馴染みのものですが、少し専門用語を加えたものを...

8月後半の長雨を『秋雨じゃない!梅雨だ!』と言うのは かなりの変わり者? ここ数日 停滞前線が日本列島に居座って全国的に雨や雷雨が多くなっ...

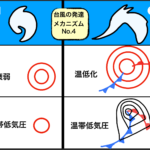

最盛期を過ぎた台風は次第に衰えていき、いずれ2つの選択を迫られることになります。 熱帯低気圧に戻って余生を過ごすか、温帯低気圧として第2の...

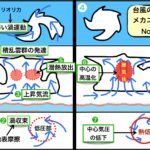

台風の卵(熱帯低気圧)から赤ちゃん台風が生まれ、さらに大人へと成長するために一番大切なもの... やはり食べ物でしょう。食べてエネルギーを吸...

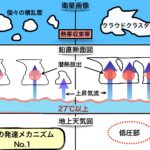

前回の記事では熱帯の海で個々の積乱雲がクラウドクラスターとしてまとまって行く様子を考えました。今回はそこから熱帯低気圧の発生までの過程を考え...

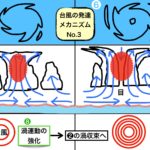

台風が暖かい熱帯の海で発生・発達することは何となく分かります。でも、そのメカニズムについて答えよと言われると、ん~ん? となりそうなので、い...

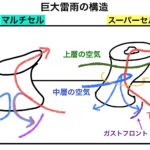

巨大雷雨の特徴は、その複雑な空気の流れと構造にあります。そこで、2つのタイプの巨大雷雨、マルチセル型雷雨とスーパーセル型雷雨を比較しながら、...