スカイツリーの上に東京タワーを乗せたあたりまでが大気境界層です(分かりづらい?)

ということで、今回は対流圏の最下部にあたる大気境界層の特徴と役割、対流混合層ができるプロセスを考えていきます。

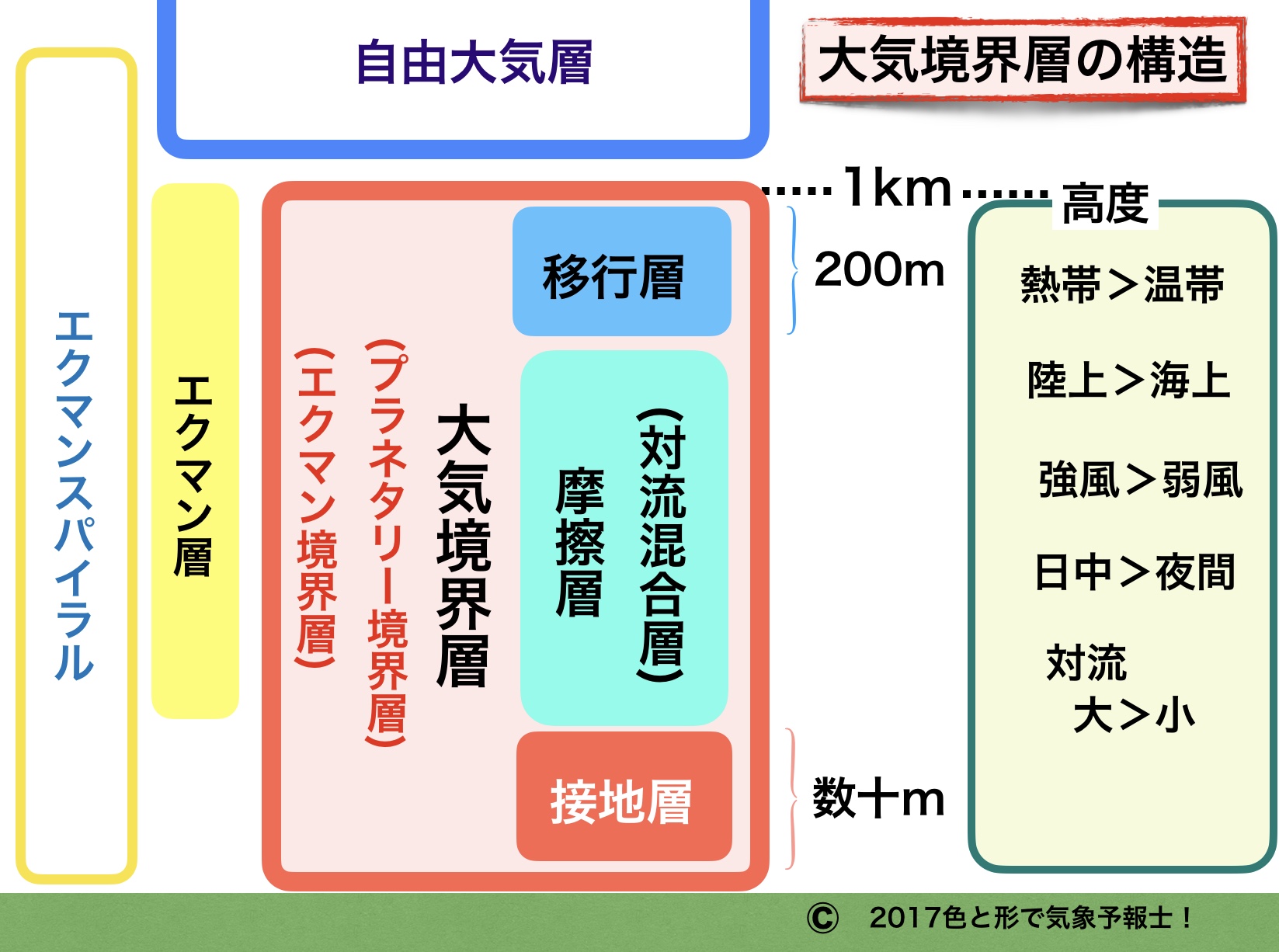

以前の記事で大気の鉛直構造のおおまとめの図を載せましたが、その図の一番右側の高度1km付近までが大気境界層になります。

上の図を参照してください。

1.大気境界層と自由大気層

対流圏は以下の2つの層に分けられます。

1-1. 大気境界層(またはプラネタリー境界層・エクマン境界層)

● 地表面における摩擦や熱の影響を受ける層

● 地表面から熱・水蒸気・運動量の鉛直輸送が盛んに行われる

● 地上風が吹く

1-2. 自由大気層(対流圏のほとんど)

● 地表面における摩擦や熱の影響をほとんど受けない層

● 地衡風が吹く

2.厚さ

図にあるように大気境界層は地表から高度1kmほどまでです。

この数字は様々な条件によってかなり異なってきます。そのうち5つを挙げると

◆ 緯度:熱帯地方(約2km)>温帯地方(約1km)

◆ 地表:陸地(起伏大)>陸地(起伏小)>海上

◆ 風:強い(3kmほどになることもある)>弱い

◆ 日変化:日中>夜間

◆ 対流活動:大>小

3.区分

大気境界層は3つの層に分けられます。地表に近い方から

接地層

● 地表面に接し、高度は 数十m(10m から 100m)くらいまで

● 摩擦力の影響を強く受ける。

摩擦層(エクマン層・対流混合層)

● 接地層の上の大半を占める

● 摩擦力は高度とともに減少する

テキストによってはエクマン層は摩擦層と移行層を合わせた層という説明になっています。

移行層(遷移層):最上部の 200m ほどの厚さの層

4.役割

大気境界層の役割は地上付近の熱・水蒸気と大気の運動量を効率よく鉛直輸送することです。

鉛直輸送の仕組みは後述する対流混合層の成立と関連があります。

5.エクマンスパイラル

大気境界層内は上層に向かうほどに摩擦の影響が小さくなるので、地上風が次第に地衡風に近づきます。

具体的には下層から上層に向けて風速が増して風向が時計回りに変化します。

これをエクマンスパイラルといいます。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

6.対流混合層の成立過程

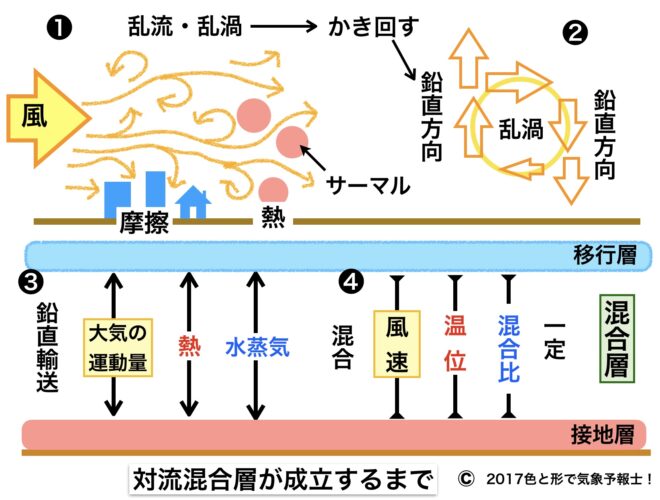

下のイメージ図から番号順に説明します。

❶ 気流(風)の乱れ

図の左側から風が吹いてきます。

風が地面や海面と接すると摩擦が生じます。特に起伏(建築物や樹木など)が大きいと摩擦も大きくなります。

摩擦が起きると風に乱れが生じます。

また、地表が暖められるとサーマルという暖かい空気塊が上昇していきますが、それによっても乱されます。

こうして生じた風の乱れを乱流、風が渦を巻いたものが乱渦です。

❷ 鉛直方向の空気の流れ

乱流や乱渦は大気をかき回す役目があります。かき回すことで下の空気を上に、上の空気を下に移動させるので、鉛直方向の空気の流れができます。

❸ 鉛直輸送

地表は太陽放射によって暖められます。地表の熱(顕熱)は地表に接する空気に熱を与えます。

その熱は次第に上方へと伝わっていきます。ここに空気の乱れが伴うとさらに効率よく熱が上方に伝わっていきます。

また、熱は潜熱(蒸発熱)を持った水蒸気という形でも空気中に伝わります。水蒸気も空気の乱れによって効率よく上方に伝わっていきます。

また、風は上層で強く下層で弱いですが、かき回されることで強さの差が小さくなります。こうして大気の運動量も鉛直方向に伝わっていきます。

こうして乱流・乱渦は大気の運動量・熱・水蒸気の鉛直輸送を助けています。

鉛直方向の輸送とは下方から上方へ、上方から下方へ輸送されるということです。

❹ 対流混合層ができる

大気の鉛直輸送により大気境界層の大部分は高度に関わりなく大気の運動量・熱・水蒸気が混じりあって一定の状態を保つようになります。

このように、大気が鉛直方向によく混合された層を対流混合層(または単に混合層)といいます。

接地層は地表の影響を大きく受けるため、また移行層は自由大気につながる層なので高度に伴う変化が起きます。

以上が大気境界層の概要と対流混合層ができる仕組みです。次回は対流混合層を物理量の鉛直変化という視点で考えていきます。

7.まとめ

▶ 大気境界層・・地表面における摩擦や熱の影響を受ける層

▶ 厚さ・・地上から高度約1kmまで

▶ 役割・・地表付近の熱や水蒸気、大気の運動量を効率よく鉛直輸送すること

▶ 区分

● 接地層:高度数十mほどまで

摩擦力の影響を強く受ける

● 摩擦層(対流混合層):大気境界層の大半

大気が鉛直方向によく混合された層

● 移行層:最上部厚さ 200m ほど

▶ 対流混合層の成立

摩擦⇒乱流・乱渦⇒大気・熱・水蒸気の鉛直輸送

⇒大気の運動量・熱・水蒸気の混合